“환자 입장서 생각하니 발명이 절로”

“만날 의사 입장에서만 살다가 환자 입장으로 생각을 바꾸니 저절로 발명이 되더라고요.” 18일 서울 대학로에 있는 서울대어린이병원에서 의사 발명가 이병훈(68)씨를 만났다.

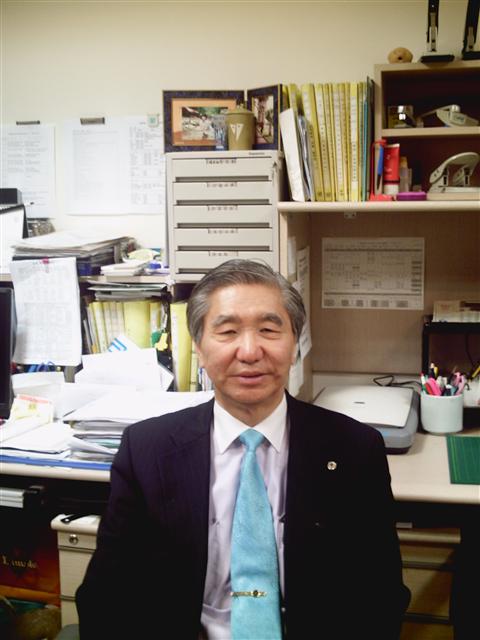

이병훈씨

이씨는 1966년 서울대병원에서 의사로 첫발을 내디뎌 2006년에 은퇴한 40년 경력의 노() 의사. 지금은 대한의사협회 고문이자 전업 발명가로 제2의 인생을 살고 있다. 80년대부터 발명을 시작했지만 특허 취득에는 번번이 실패했다. 그러던 중 98년에 처음으로 ‘휴대용 시청형 청진기’로 우리나라와 미국에서 특허를 출원했다. 이씨는 “보다 빠르고 편리하게 환자를 진단하는 데 필요한 것이 무엇일까 고민하다 자연스레 탄생한 발명품”이라면서 “한번 호기심이 발동하면 결론이 날 때까지 생각하는 버릇이 지금까지 32건의 특허품들을 만들어 낸 원동력이 됐다.”고 말했다. 이런 그가 가장 아끼는 발명품은 ‘병명이 나오는 청진기’. 이 청진기는 질병마다 서로 다른 특징적인 소리를 낸다는 점에 착안해 만들어졌다. 예컨대 기관지염 환자가 숨을 쉴 때는 피리소리가, 폐렴환자의 숨에서는 머리카락을 비비는 소리가 난다. 각각의 질병마다 소리의 주파수 영역이 달라 주파수를 분석해 환자의 병명을 보다 간편하고 정확하게 알아낼 수 있다는 것이 이 발명품의 특징이다. 그는 “현재도 2개 이상의 프로젝트를 진행하고 있다.”고 소개했지만 내용에 대해서는 “절대 비밀”이라고 입을 닫았다. 그는 “발명을 할 때는 아내나 자식한테도 비밀”이라면서 “남들이 ‘혼자 끙끙 앓으면서 뭐가 좋아 그렇게 발명에 빠져 있느냐.’고 묻는데, 힘든 과정을 거쳐 발명품이 탄생했을 때의 그 달콤한 맛을 몰라서 하는 말”이라며 웃었다.

자라나는 세대가 발명에 더 많은 관심을 둘 수 있도록 국가차원의 제도개선이 필요하다는 당부도 빼놓지 않았다. 그는 “선진국에서는 초등학교 때부터 발명을 장려하고 교육한다.”면서 “그런데 우리는 발명을 하고도 등록 방법을 몰라 다른 나라에 뺏기고 권리를 잃는 경우가 다반사”라고 목소리를 높였다.

김양진기자 ky0295@seoul.co.kr

2010-05-19 29면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지