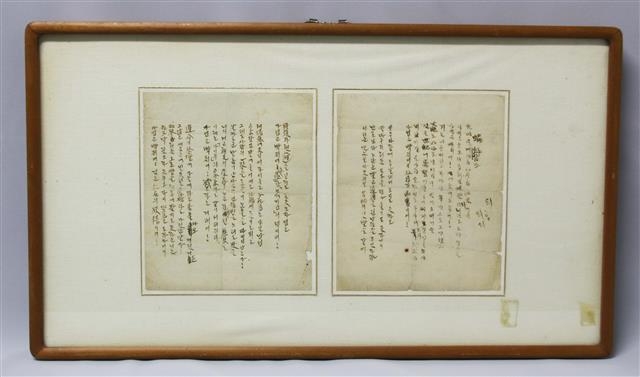

<3>이육사 친필원고 ‘편복’

“광명(光明)을 배반(背反)한 아득한 동굴(洞窟)에서/다 썩은 들보라 문허진 성채(城砦) 위 너 헐로 도라단이는/가엽슨 빡쥐여! 어둠에 왕자(王者)여!/쥐는 너를 버리고 부잣집 곳(庫)간으로 도망했고/대붕(大鵬)도 북해(北海)로 날아간 지 임이 오래거늘/검은 세기(世紀)의 상장(喪裝)이 갈가리 찌저질 긴 동안/비닭이 같은 사랑을 한번도 속삭여 보지도 못한/가엽슨 빡쥐여! 고독(孤獨)한 유령(幽靈)이여!(하략)”

문화재청 제공

이육사 ‘편복’

문화재청 제공

문화재청 제공

경북 안동의 이육사문학관이 소장하고 있는 이육사의 시 ‘편복’(·등록문화재 713호)은 일제의 사전 검열 탓에 발표되지는 못했으나 이육사의 조카인 이동영 전 부산대 국어교육과 교수가 1956년 ‘육사시집’에 처음 수록하면서 알려졌다. 신석초 시인은 1940년 1월 발행한 ‘시학’ 5집에 실린 서간문 ‘육사에게’에서 “지금 막 형의 시편(詩篇)인 ‘편복’을 생각하는 중이오. 이 시편은 형의 많은 시사(詩詞) 가운데에서 가장 훌륭한 것이라고 나는 생각하는 것이오”라고 적었다. 식민지 현실에서 느끼는 절망감을 비유적으로 표현한 ‘편복’은 이육사의 시 가운데에서도 중량감이 돋보이는 작품으로 평가된다. 더욱이 이육사의 시 40여편 중 남아 있는 친필원고는 ‘편복’과 더불어 ‘바다의 마음’(등록문화재 738호) 두 편 뿐이다.

이위발 이육사문학관 사무국장은 “사람들에게 비교적 잘 알려지지 않은 시 ‘편복’은 이육사가 직접 독립운동을 하면서 바라는 바를 이루지 못한 것에 대한 슬픔과 암울한 역사에 대한 한탄을 잘 드러낸 작품”이라고 설명했다. 이어 “어린 시절부터 한학을 배웠던 이육사의 철학은 ‘내가 배운 것 그대로 몸으로 실천한다’는 뜻의 ‘지행’(知行)이라는 단어로 축약할 수 있다”면서 “그에게 시 쓰기는 곧 독립운동과 다름 없었다”고 강조했다.

이육사는 1927년 10월 조선은행 대구지점으로 신문지에 싸인 폭탄이 배달된 ‘장진홍 사건’에 연루되면서 대구형무소에 수감됐다. ‘육사’라는 호 역시 당시 수인번호인 264에서 따왔다. 1931년 대구 격문사건 등 여러 독립운동에 가담하여 투쟁하던 그는 17차례 옥고를 치렀다. 1930년 조선일보에 시 ‘말’을 발표하면서 문단 활동을 시작한 이육사는 1935년 시 ‘황혼’ 등을 ‘신조선’에 발표하며 본격적인 작품 활동을 펼쳤다. 1943년 중국으로 갔다가 잠시 귀국한 이육사는 국내에서 체포돼 베이징으로 압송됐고 1944년 1월 베이징 일본총영사관 감옥에서 숨을 거뒀다.

조희선 기자 hsncho@seoul.co.kr

2019-01-15 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지