예술의전당 서예박물관 ‘조선궁중화·민화 걸작 - 문자도·책거리’전

문자를 축으로 그림을 그려 넣은 서체추상 문자도(文字圖), 책을 비롯해 도자기와 문방구 등을 담은 그림인 책거리(冊巨里)는 정밀한 표현과 자유로운 상상력, 화려한 색채가 독특한 미감을 자랑한다. 그럼에도 우리 서화미술사에서는 아예 끼워 주지도 않았고 그림을 그린 사람을 모른다는 이유로 작품의 격조마저 평가절하됐던 게 지금까지의 이야기다.

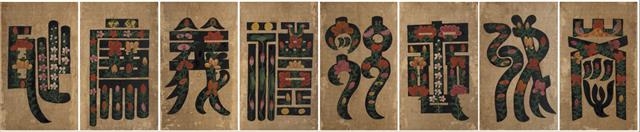

‘문자도’ 종이에 채색 8폭 병풍. 19세기 조선에서는 ‘효·제·충·신·예·의·염·치’(孝·悌·忠·信·禮·義·廉·恥)의 여덟 글자를 표현한 유교문자도가 크게 유행했다.

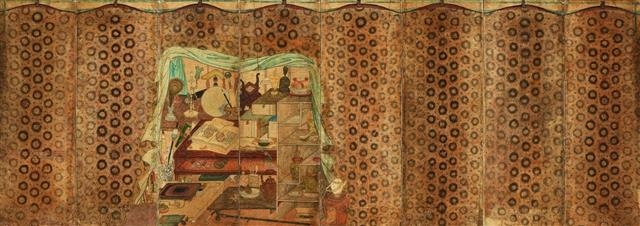

‘호피장막도’. 종이에 채색 8폭 병풍.

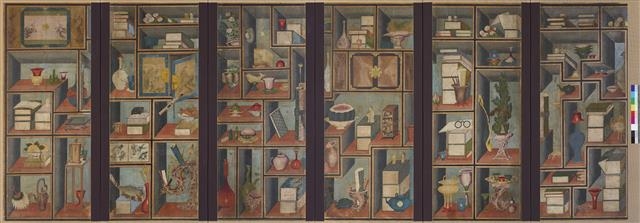

책가도 6폭 병풍.

책가도 열풍의 진원지는 정조시대 궁중이었다. 정조는 솜씨 좋은 궁중화원들이 그린 책가도를 어좌 뒤에 일월도 대신 놓고 “경들은 보이는가? 이것은 책이 아니고 그림이다”라면서 책 정치를 펼친 것으로 전해진다. 궁중에서 불어닥친 책가도 열풍으로 책거리 장르는 일제 강점기까지 200여년간 조선사회에서 크게 유행했다.

한자와 사물을 조합해 그린 문자도의 경우 조선에서는 ‘효·제·충·신·예·의·염·치’의 여덟 글자를 표현한 유교문자도가 크게 유행했다. 왕실 중심의 지배층에서 조선왕조 500년의 통치이데올로기인 유교이념을 널리 알리기 위해 유교문자도를 의도적으로 성행시킨 결과였다.

조선 후기와 말기에는 문인사대부와 화원화가, 사자관 같은 직업작가들이 주도하던 조선의 미술계에 피지배층인 민(民)이 그림의 새로운 생산자와 소비자로 참여하게 된다. 일종의 미술시장이 형성되고 경제력이 뒷받침되는 민중의 주문에 따라 그림이 생산되고 소비되기에 이른다. 정 교수는 “반상의 신분질서가 무너지던 시기에 민중들은 이상적인 세상이 도래하기를 희구하며 살아갔고, 무명화가들은 민이 꿈꾸는 미래를 은유적으로 문자도와 책거리에 담았다”며 “민간 문자도에는 교화와 욕망이 동전의 양면처럼 녹아 있다”고 설명했다. 전시는 오는 8월 28일까지.

함혜리 선임기자 lotus@seoul.co.kr

2016-06-13 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지