⑤ 영욕의 순례길 ‘남촌’

서울신문이 서울시 및 ㈔서울도시문화연구원과 함께하는 ‘2017 서울미래유산-그랜드투어’ 5차 탐사가 남산 아랫마을 남촌 일대에서 진행됐다. 6월의 넷째주 주말인 지난 24일 오전 10시 집결지인 남산골 한옥마을을 출발할 때만 해도 불볕더위가 기승을 부렸지만 종착지인 안중근장군동상 아래서 파할 무렵 빗방울이 떨어지기 시작했다.타는 목마름을 채워 주기엔 부족했지만 경건한 순례에 화답하는 듯했다. 투어단 30여명은 남산골 한옥마을~필동문화예술거리~서울소방재난본부~통감관저 터와 위안부 기억의 터~서울문학의 집~애니메이션센터~남산원~한양공원비~삼순이계단~안중근의사기념관까지 눈부신 신록과 화려한 스트리트 뮤지엄 그리고 나라 잃은 부끄러움과 인권유린의 기억이 겹겹이 버물린 남산길을 2시간 30분여간 뚜벅뚜벅 걸었다.

남산 예장자락 중턱 옛 녹천정 자리를 차지했던 일본 통감관저 터에 2016년 8월 29일 조성된 ‘일본군 위안부 기억의 터, 세상의 배꼽’ 중심돌 위에 투어 참가자들이 둘러앉아 시소를 하며 남산과 위안부 할머니들이 겪은 영과 욕을 느껴보고 있다. 민간단체가 시민들의 성금을 모아 만들었으며 임옥상의 작품이다.

조선시대 천하절경 청학동에서 일본군 헌병대사령부와 수도경비사령부를 전전했던 남산골 한옥마을 입구에서 미래유산투어단이 단체사진을 찍고 있다.

서울시는 이 공간에 인권의 소중함을 상기하는 메모리얼 홀과 광장을 조성한 뒤 ‘국치의 길’과 ‘인권의 길’ 같은 역사교훈여행(다크투어) 코스를 운영할 예정이다. 취지는 좋지만 ‘네거티브 헤리티지’도 엄연한 문화재다. 미래에 남길 유산으로 스스로 지정한 건물을 헐지 않고 활용하는 방법을 찾지 않은 점이 아쉽다.

미래유산투어단이 옛 조선신궁 터인 안중근 동상 앞에서 노주석 지도사의 설명을 듣고 있다.

필동, 묵동, 남산동, 회현동, 예장동, 장충동 등 남산 아랫마을에 살던 ‘딸각발이’ 선비들은 일제강점기 옛 동평관과 왜장대로 몰려온 일본인과 일제 통치기구에 의해 쫓겨났다. 경성으로 몰려온 일본인 7만명이 경성의 사유지 70%를 점유한 1930년대, 충무로를 본거지로 남대문로와 소공로, 명동, 을지로와 용산까지 남산을 둘러싼 지역 대부분은 일본인 차지였다.

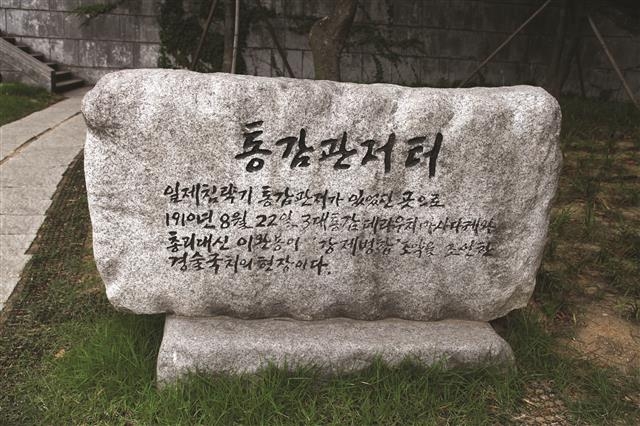

경술국치 100년을 맞은 2010년 8월 29일 신영복 선생의 글씨로 민간단체에 의해 세워진 통감관저 터 푯돌. 이 자리가 합병조약이 체결된 치욕의 현장이라는 사실은 2002년 한 재야사학자에 의해 밝혀졌다.

통감부 및 총독부 터와 의열단 김익상 의사 의거 장소임을 알리는 푯돌이 서 있는 서울애니메이션센터에서 참가자들이 설명에 귀를 기울이고 있다.

남산의 수호신이자 조선의 호국신인 목멱대왕의 혼을 되찾는 일도 남겨진 과제다. 왕이 나라에 제사 지내는 국사당(國祀堂)은 본래 남산 정상 현재의 팔각정 자리에 있었지만 바로 아래에 조선신궁을 지은 일제가 “신궁 머리 위에 국사당이 존재하는 것은 용납할 수 없다”면서 민간에 불하해 인왕산 기슭으로 옮겨졌다. 조선의 성리학자들은 이름마저 스승(단군, 최영, 이성계, 무학대사)을 모시는 국사당(國師堂)으로 강등시켰고 지금은 개인 소유의 굿집이다.

귀를 기울여 보면 “나는 치유받고 싶다”고 외치는 소리가 들린다. 일제강점기와 근대기에 마구 파괴된 한양도성 성곽을 복원하는 게 전부가 아니다. 통감부 자리에 들어선 ‘위안부 기억의 터’처럼, 돌아온 한양공원비처럼, 노기신사 터의 돌수조처럼, 조선신궁 배전 터처럼…. 부끄럽지만 있는 그대로 드러냈을 때, 남산도 빛나는 정기를 되찾지 않을까.

노주석 ㈔서울도시문화연구원장

사진 김학영 연구위원

2017-06-29 29면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지