메르스 확진 병원명 공개 이후

“큰일 나. 나쁜 병균 많다고 했지, 엄마가….”8일 서울 강남구 일원동 삼성서울병원 소아청소년통원치료센터 앞. 머리를 빡빡 깎은 소아암 어린이 환자들이 항암 치료를 받는 이곳에서는 아이들이 병원 비품을 만지려고 할 때마다 엄마들의 ‘큰소리’가 들렸다. 소아암을 앓는 세 살 난 딸을 둔 A(32)씨는 “주말의 정부 발표로 이 병원이 ‘메르스 병원’인 걸 알게 됐다”며 “메르스보다도 당장의 치료가 급해 나오긴 했지만 고등학생 환자도 확인됐다고 하니 걱정이 된다”며 한숨을 내쉬었다.

박윤슬 기자 seul@seoul.co.kr

적막

34명의 메르스 확진 환자가 발생한 서울 강남구 일원동 삼성서울병원의 8일 오후 로비 모습. 외래환자와 내원객이 발길을 뚝 끊으면서 하루 8000명의 외래환자로 북적이던 병원이 적막감에 휩싸여 있다.

박윤슬 기자 seul@seoul.co.kr

박윤슬 기자 seul@seoul.co.kr

박지환 기자 popocar@seoul.co.kr

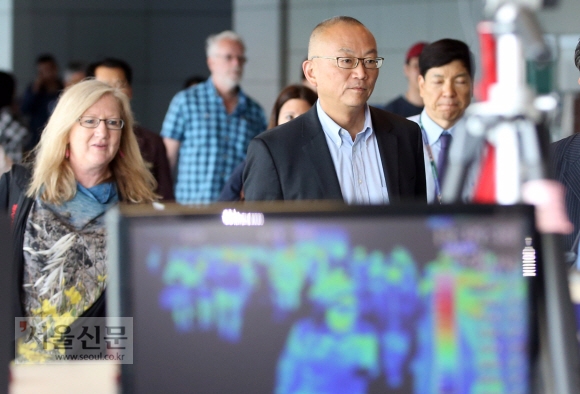

WHO 공동조사단 입국

메르스 공동조사단을 이끄는 후쿠다 게이지(가운데) 세계보건기구(WHO) 사무차장이 8일 오후 인천공항 입국장에 마련된 발열감지 카메라가 설치된 검역대를 통과하고 있다.

박지환 기자 popocar@seoul.co.kr

박지환 기자 popocar@seoul.co.kr

지난 7일 메르스(중동호흡기증후군) 환자가 발생했거나 거쳐 갔던 병원의 명단이 공개된 후 처음 맞는 평일 월요일인 이날 해당 병원들은 외래환자와 내원객의 발길이 그야말로 뚝 끊겼다. 특히 34명의 확진 환자가 발생하고 메르스에 감염된 소속 의사가 지역사회와 접촉했다는 의혹까지 겹친 삼성서울병원은 인적이 끊긴 듯했다. 이날 오전 11시쯤 삼성서울병원 본관 1층의 접수창구의 전자 알림판에 표기된 대기자 수는 ‘0’. 삼성서울병원 측은 “하루 평균 8000여명의 외래 환자가 병원을 찾는데 병원 명 공개 여파 등으로 예약률이 30%가량 급감했다”고 말했다.

메르스 확진 환자가 경유한 사실이 새로 드러난 서울 광진구 화양동 건국대병원에서는 병원 입구마다 체온 측정기를 든 직원들이 내원객 등을 맞았다. 이들은 환자의 체온을 측정하고 손 소독을 한 다음에야 병원 안으로 들여보냈다. 간병인 박모(62·여)씨는 “어젯밤 확진 환자가 있다는 소식이 나온 후로 병동에 있는 환자들이 집으로 많이 갔다”면서 “원래 주말에 집에 갔다가 월요일에 재입원하는 환자들도 많은데 이들이 다시 돌아오지 않아 지금 빈 병동이 적지 않다”고 전했다.

메르스 의심·확진 환자의 격리 과정에서 잡음도 나오고 있다. 1차 양성 판정을 받아 자택 격리 중이던 50대 남성은 부인과 함께 “시설 격리를 원한다”며 지난 7일 삼성서울병원을 찾아왔다. 이들은 “경찰들이 집 앞을 지키고 있다. 주변에 소문이 날까 오히려 무섭다. 보건소나 구청 쪽에서 생필품도 하나 가져다 주지 않았고, 물이라도 사기 위해 외출하려고 하면 경찰이 제지했다”고 분통을 터뜨렸다.

격리 환자들을 1대1로 담당하는 일선 보건소도 폭증하는 업무량에 ‘탈진’ 상태에 빠졌다. 서울의 한 보건소 관계자는 “인력은 한정돼 있는데 문의는 빗발치고, 관련 가이드라인도 내려온 게 없어 주먹구구식으로 대응하고 있다”고 고충을 토로했다.

이슬기 기자 seulgi@seoul.co.kr

조용철 기자 cyc0305@seoul.co.kr

2015-06-09 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지