너 누구니

이어령 지음/파람북/328쪽/1만 8000원

거시기 머시기

이어령 지음/김영사/304쪽/1만 6000원

이어령 유작 ‘너 누구니’ 출간

한국의 힘 원천 ‘젓가락’ 꼽아

中·日과 다른 문화유전자 강조

李 강연 등 엮은 ‘거시기 머시기’

모든 걸 품어 내는 우리말 부각

서울신문 DB·파람북 제공

지난 2월 별세한 이어령 전 문화부 장관은 유작에서 한국만의 고유한 젓가락 문화에 초점을 맞췄다. 대만, 중국, 티베트, 인도네시아, 일본 등 여러 아시아 국가에서 젓가락을 쓰고 있다. 그중 한국에서만 유일하게 젓가락과 숟가락이 한 쌍을 이룬다. 금속으로 만들어진 스테인리스 젓가락이 무령왕릉에서 출토된 수저와 비슷한 형태로 쓰이는 것처럼 오래도록 이어진 젓가락 속 우리 문화유전자를 살려 포용과 조화의 정신을 키워야 한다는 메시지를 책은 전한다.

서울신문 DB·파람북 제공

서울신문 DB·파람북 제공

지난 2월 세상을 떠난 이어령 전 문화부 장관의 이야기가 여전히 우리 곁에 머문다. ‘시대의 지성’이 남기고 간 글의 향기는 더 짙게 많은 이들의 가슴에 배고 있다. ‘꼬부랑 할머니가 꼬부랑 지팡이를 짚고 꼬부랑 고갯길을…’하며 끝도 없이 이어지는 이야기로 그는 여전히 독자들에게 분명한 메시지를 건넨다.

서울신문 DB·파람북 제공

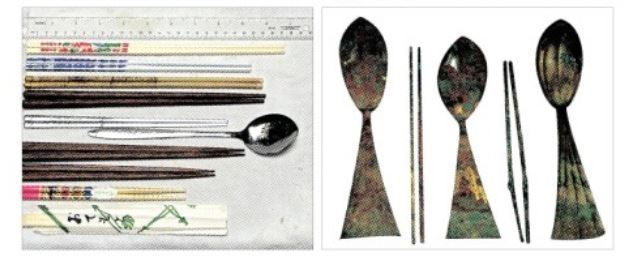

대만, 중국, 티베트, 인도네시아, 일본 등 여러 아시아 국가에서 젓가락을 쓰고 있다. 그중 한국에서만 유일하게 젓가락과 숟가락이 한 쌍을 이룬다. 금속으로 만들어진 스테인리스 젓가락(왼쪽)이 무령왕릉에서 출토된 수저(오른쪽)와 비슷한 형태로 쓰이는 것처럼 오래도록 이어진 젓가락 속 우리 문화유전자를 살려 포용과 조화의 정신을 키워야 한다는 메시지를 책은 전한다.

서울신문 DB·파람북 제공

서울신문 DB·파람북 제공

이 전 장관의 유작이자 2020년 첫 선을 보인 ‘한국인 시리즈’의 두 번째 책 ‘너 누구니’에서는 젓가락에서 그 힘의 원천을 찾는다. 동양문화권에선 젓가락을 사용한다. 특히 한국은 중국·일본과 더욱 가까이 젓가락 문화를 공유하고 있다. 다만 한국의 젓가락은 엄연히 다른 것들과 구분되며 한국인만의 문화유전자(Meme·밈)를 형성해 왔다고 이 전 장관은 강조한다. 숟가락과 젓가락을 짝지어 국물과 건더기를 자유자재로 먹는 것도, 금속으로 된 묵직한 젓가락으로 콩을 한 알씩 집어 먹는 것도 모두 우리만의 특색이다.

다만 너무 일상과 함께라 ‘작고 하찮은’ 것으로 여겨 ‘젓가락 행진곡’(영국)이나 ‘스마트 젓가락’(중국)을 우리가 만들어 내지 못한 데 대한 아쉬움을 덧댄다. 그는 “가까이 있는 것, 늘 보아온 작은 것 속에 뜻밖에 깊고 소중한 의미가 담겨 있다”면서 “나와 함께 사는 이웃이 누구인지, 젓가락은 자신의 정체성을 깨닫게 하는 여의봉이 될 수 있다”고 강조했다.

김소월의 시 ‘진달래꽃’으로 대표되는 역설적 발상을 비롯해 우리말에는 ‘죽어도 안 한다’, ‘좋아 죽겠다’처럼 모순된 표현이 가득하다. “죽음을 통해 생을 말하는 것은 우리 문화의 밑바닥에 깔려 있는 기저음”이라는 이 전 장관은 모순을 끌어안고 서로 다른 것을 아우를 줄 아는 DNA를 언어에서 풀어낸다. 방대한 지식이 쉽고 흥미롭게 흘러 친근하게 와닿는 그의 글귀들은 갈등과 대립이 난무하는 이 시대에 더욱 절실한 포용과 조화의 정신을 가리킨다.

2022-04-01 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지